Points clés

- Les crises myocloniques sont des secousses musculaires brèves, souvent associées à l'épilepsie.

- Des outils d’assistance modernes permettent de détecter, alerter et soutenir l’autonomie.

- Choisir le bon dispositif dépend du type de crise, du mode de vie et du budget.

- Des ressources publiques et privées au Canada offrent financement et formation.

- Un suivi régulier avec des professionnels de santé optimise l’efficacité des solutions.

Comprendre les crises myocloniques

Les crises myocloniques sont des convulsions brèves caractérisées par des secousses musculaires soudaines et involontaires qui touchent souvent les personnes vivant avec l'épilepsie. Elles durent généralement de quelques millisecondes à une seconde, mais peuvent se répéter plusieurs fois de suite, créant un tableau de mouvements toniques rapides. Bien qu'elles soient moins intenses que les convulsions tonico-cloniques, elles peuvent surprendre la personne et son entourage, surtout si elles surviennent sans avertissement.

En 2023, Statistique Canada a enregistré plus de 250000 cas d’épilepsie, dont près de 30% présentent des formes myocloniques. Le principal facteur déclencheur reste une hyperexcitabilité neuronale dans les circuits corticaux. Des événements comme le stress, le manque de sommeil ou la consommation d'alcool peuvent augmenter la probabilité d'une crise.

crises myocloniques ne sont pas toujours visibles; parfois, le seul indice est un léger tremblement des doigts ou des clignements rapides des yeux. C’est pourquoi la détection précoce est cruciale pour garantir la sécurité et l’indépendance.

Quel rôle joue l’épilepsie dans les crises myocloniques?

L'épilepsie est un trouble neurologique caractérisé par une prédisposition durable à générer des crises épileptiques crée le cadre neurologique dans lequel les crises myocloniques surviennent. Environ 70% des patients épileptiques expérimentent au moins une forme de crise myoclonique au cours de leur maladie. Le diagnostic précoce et le traitement médicamenteux adapté peuvent réduire la fréquence, mais les outils d’assistance restent indispensables pour gérer les épisodes imprévus.

Les outils d’assistance : panoplie de solutions

Le marché regorge aujourd’hui d’appareils conçus pour détecter, signaler et parfois même atténuer les crises. Voici les catégories principales :

- Détecteur de convulsions un dispositif porté qui analyse les mouvements et les signaux physiologiques pour identifier une crise en temps réel.

- Bracelet d'alerte un accessoire connecté qui envoie des notifications à des proches ou aux services d’urgence dès la détection d’une activité anormale.

- Application mobile de suivi une appli qui consigne les épisodes, fournit des graphiques et permet le partage d’informations avec le médecin.

- Stimulateur du nerf vague un implant qui délivre des impulsions électriques pour réduire la fréquence des crises chez certains patients résistant aux médicaments.

Chaque dispositif possède des forces et des limites. Le choix dépend du profil du patient, de la gravité des crises et du niveau d’autonomie recherché.

Tableau comparatif des principaux outils d’assistance

| Outil | Type | Prix moyen (CAD) | Fonction principale | Niveau d’autonomie créé |

|---|---|---|---|---|

| Détecteur de convulsions | Wearable | 1200$ | Détection instantanée & alerte automatique | Élevé |

| Bracelet d'alerte | Accessoire connecté | 250$ | Envoi d’alertes aux contacts d’urgence | Moyen |

| Application mobile | Logiciel | Gratuite - 15$ (version premium) | Suivi des épisodes & partage de données | Variable (selon usage) |

| Stimulateur du nerf vague | Implant médical | 15000$ (incl. chirurgie) | Réduction de la fréquence des crises | Très élevé (pour cas sévères) |

Le tableau montre que les solutions portables offrent le meilleur compromis entre coût et autonomie, tandis que l’implantation du stimulateur vise les patients pour qui les médicaments ne sont plus efficaces.

Comment choisir l’outil adapté à votre quotidien

- Évaluer la fréquence et le type de crise. Si les crises sont rares mais graves, un dispositif d’alerte simple peut suffire. En cas de crises fréquentes, un détecteur avancé est recommandé.

- Considérer votre environnement. Travail en bureau, déplacements fréquents ou vie à domicile demandent des solutions différentes. Un bracelet discret peut être plus pratique au travail.

- Vérifier la compatibilité médicale. Certains appareils requièrent un suivi neurologique (ex. stimulateur du nerf vague). Consultez votre thérapeute neuropsychologue spécialiste qui aide à gérer les effets cognitifs et émotionnels de l’épilepsie avant d'implanter un dispositif.

- Analyser le budget et les aides financières. Au Canada, des programmes provinciaux (ex. Programme d’aide financière du Québec) couvrent partiellement le coût des appareils. Renseignez‑vous auprès de votre assurance santé.

- Tester l’ergonomie. Avant l’achat, essayez le dispositif pendant quelques jours pour voir s’il gêne vos mouvements ou votre confort.

Ressources et programmes d’aide au Canada

Plusieurs organismes offrent un soutien pratique et financier :

- Epilepsy Canada propose des kits d’information et des subventions pour les équipements d’assistance.

- Assurance santé du Québec (RAMQ) couvre partiellement les dispositifs médicaux sur prescription médicale.

- Fondation du Canada pour l’autonomie finance des projets de réadaptation incluant des technologies d’assistance.

Pour chaque programme, préparez une lettre de motivation détaillant votre diagnostic, la fréquence des crises myocloniques et la façon dont l’appareil améliorera votre indépendance. Un programme d'entraînement à l'autonomie est un ensemble de séances éducatives et pratiques visant à renforcer la gestion quotidienne de l'épilepsie peut être requis pour débloquer certains financements.

Intégrer les outils dans votre routine quotidienne

Adopter un dispositif ne se limite pas à le porter ; il faut l’intégrer intelligemment :

- Établir un planning d’entretien. Nettoyez les capteurs chaque semaine pour garantir la fiabilité.

- Former votre entourage. Expliquez à vos proches comment réagir lorsqu’une alerte est déclenchée.

- Synchroniser les données. Connectez votre détecteur ou votre appli à votre dossier médical électronique afin que votre neurologue reçoive les rapports de crise.

- Réévaluer périodiquement. Tous les six mois, discutez avec votre équipe soignante de l’efficacité du dispositif et ajustez si nécessaire.

Ces bonnes pratiques maximisent l’impact positif des outils sur votre autonomie et réduisent le stress lié à l’incertitude d’une crise.

FAQ - Questions fréquentes

Questions fréquentes

Qu’est‑ce qu’une crise myoclonique?

Il s’agit d’un spasme musculaire bref, souvent soudain, qui peut affecter un groupe limité de muscles ou l’ensemble du corps. La durée est généralement inférieure à une seconde, mais les épisodes peuvent se répéter rapidement.

Comment reconnaître une crise lorsqu’elle est peu visible?

Faites attention aux secousses subtiles du visage, aux clignements rapides des yeux ou à un brusque retrait d’un objet. Un détecteur de mouvements peut aussi alerter même si les signes sont trop faibles pour l’observateur.

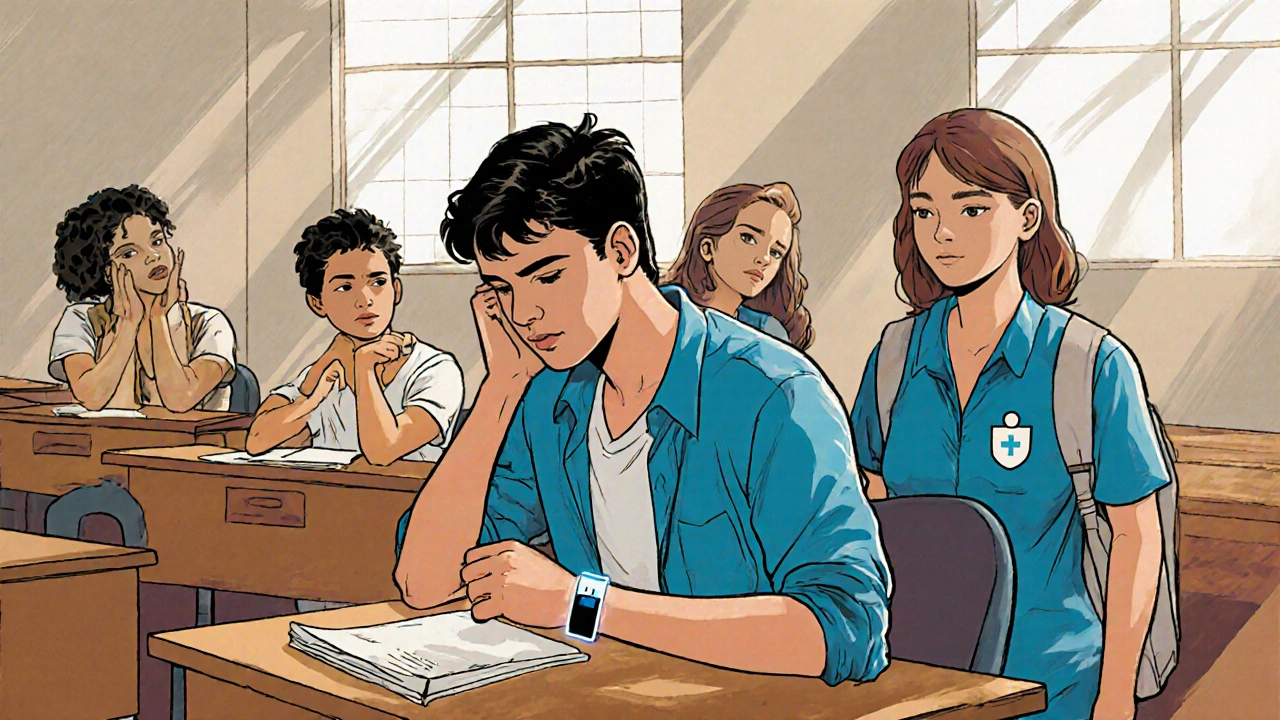

Quel outil est le plus adapté pour un étudiant en université?

Un bracelet d’alerte combiné à une application mobile de suivi est souvent le meilleur compromis : discret pendant les cours, tout en permettant d’avertir rapidement les services d’urgence du campus.

Existe‑t‑il de l’aide financière pour acheter ces dispositifs?

Oui. Au Québec, la RAMQ, la Fondation du Canada pour l’autonomie et des associations comme Epilepsy Canada offrent des subventions ou des remboursements après prescription médicale.

Le stimulateur du nerf vague est‑il dangereux?

Comme tout dispositif implantable, il comporte des risques chirurgicaux (infection, douleurs). Cependant, les études canadiennes montrent une réduction de 40% des crises chez les patients résistants aux médicaments, ce qui peut justifier le rapport bénéfice/risque.

Prochaines étapes et dépannage

Si vous avez déjà choisi un dispositif mais rencontrez des difficultés, voici quelques pistes :

- Signal d’alerte qui ne se déclenche pas? Vérifiez la calibration du capteur et assurez‑vous que le firmware est à jour.

- Fausse alerte fréquente? Ajustez la sensibilité dans l’application ou choisissez un modèle avec algorithme de filtrage avancé.

- Problème de batterie? Optez pour un modèle à recharge rapide et gardez une batterie de secours dans votre sac.

- Pas de remboursement? Contactez le service clientèle du fabricant pour obtenir le formulaire de justification médicale requis par la RAMQ.

Rappelez‑vous que chaque outil est un soutien, pas un substitut à la prise de médicaments et au suivi médical régulier. En combinant thérapie, technologie et soutien communautaire, vous pouvez vraiment améliorer votre qualité de vie et votre autonomie.

Michel Rojo

octobre 12, 2025 AT 12:18Merci pour le guide, très utile.

Shayma Remy

octobre 15, 2025 AT 09:45Le texte est bien structuré, mais il manque de profondeur scientifique. Vous mentionnez les statistiques sans préciser leurs sources, ce qui affaiblit la crédibilité. De plus, la description des dispositifs est trop superficielle pour les patients cherchant un avis éclairé. Une analyse comparative plus rigoureuse aurait été attendue. Enfin, la section FAQ répète des informations déjà présentes ailleurs.

Albert Dubin

octobre 18, 2025 AT 07:12Jé trouve ke c article est biau, mais y a bisou d'erreur d'ortho. Par exemple "stimulateur du nerf vague" a parfois été écri "stimlateur". Malgré ca, le contenu reste très pourrait être utile.

Christine Amberger

octobre 21, 2025 AT 04:38Ah, les gadgets qui promettent la liberté comme s'ils étaient des baguettes magiques !

On nous vend un bracelet qui buzz, un détecteur qui clignote et un implant qui fait semblant d'être le sauveur.

Mais qu'en est‑il du quotidien ?

Ce n'est pas parce qu'un dispositif envoie une notification que vous avez évité la crise.

Le vrai problème, c'est le manque de formation des proches, pas la vibration du bracelet.

En plus, la plupart de ces appareils coûtent une petite fortune, même avec les aides.

Imaginez devoir choisir entre un café du matin et un détecteur qui vibre à chaque pari.

Les données collectées sont souvent stockées dans le nuage, loin de votre contrôle.

Et si la batterie meurt en plein milieu d'une crise ?

Le système d'alerte devient alors une illusion de sécurité.

Les études montrant une réduction de 40 % de crises sont basées sur des cohortes très sélectionnées.

Vous ne verrez jamais ces chiffres dans la vraie vie où les patients ont d'autres comorbidités.

Alors avant d'investir, demandez-vous si vous cherchez une vraie solution ou un gadget de plus.

En fin de compte, la technologie aide, mais ne remplace pas le suivi médical et le soutien humain.

Rappelez‑vous, aucune alarme ne remplace un voisin attentif.

henri vähäsoini

octobre 24, 2025 AT 02:05Pour choisir un dispositif, commencez par définir vos priorités : détection précise ou discrétion. Ensuite, consultez votre neurologue pour valider la compatibilité médicale.

Winnie Marie

octobre 26, 2025 AT 22:32Quel plaisir de voir un article qui se contente de résumer le marché sans aucune critique vraie. Il aurait fallu un peu d’audace intellectuelle.

Stéphane Leclerc

octobre 29, 2025 AT 19:58En fait, la diversité culturelle influence la façon dont on perçoit ces outils. Au Québec, on privilégie les solutions discrètes, alors qu’en province, on accepte davantage les appareils plus visibles.

thibault Dutrannoy

novembre 1, 2025 AT 17:25C’est vrai, chaque personne a son propre style de vie, alors adaptons la technologie à nos besoins, pas l’inverse !

Lea Kamelot

novembre 4, 2025 AT 14:52Je tiens à souligner l'importance d'une approche holistique lorsqu'on intègre ces dispositifs dans la routine quotidienne ; il ne suffit pas de simplement les mettre, il faut les synchroniser avec les calendriers, les applications de santé, et surtout, avec le personnel soignant afin de maximiser leurs bénéfices.

De plus, le suivi régulier des paramètres de fonctionnement, comme la calibration des capteurs et l’état de la batterie, est indispensable pour éviter les faux positifs ou, pire, les manquements lors d’une crise.

Il est recommandé d'établir un protocole d'entretien mensuel, incluant le nettoyage des capteurs et la mise à jour du firmware, ce qui garantit une précision optimale.

Le soutien de l'entourage joue également un rôle clé : informer les proches des procédures à suivre en cas d'alerte peut réduire considérablement le stress et améliorer la réponse médicale.

Enfin, n’oublions pas les considérations financières : chaque programme d’aide possède ses propres exigences documentaires, il faut donc préparer un dossier complet, incluant les diagnostics, les rapports de fréquence des crises et les lettres de motivation, pour maximiser les chances d’obtention de subventions.

Moe Taleb

novembre 7, 2025 AT 12:18Le tableau comparatif est clair, il aide à faire un choix éclairé.

Gabrielle Aguilera

novembre 10, 2025 AT 09:45Franchement, le bracelet d'alerte, c'est le must‑have des étudiants, super stylé et discret. En plus, l'appli donne des stats qui clignotent comme des feux d'artifice. Trop cool, non ?

Valérie Poulin

novembre 13, 2025 AT 07:12Cette ressource est top, surtout pour les nouveaux patients qui cherchent un accompagnement.

Marie-Anne DESHAYES

novembre 16, 2025 AT 04:38Mon cher lecteur, vous voilà face à un véritable théâtre de la technologie médicale où chaque dispositif joue son rôle comme un acteur principal sur la scène du quotidien. Laissez‑moi vous dire que le stimulateur du nerf vague ne se contente pas d’être un simple appareil ; c’est une performance de pointe, un véritable chef‑d’œuvre d’ingénierie neurologique. Mais que faire quand le rideau tombe et que le budget s’effondre comme un décor mal fixé ? Il faut alors improviser, choisir les accessoires qui flirtent avec le néant économique tout en préservant le glamour de l’autonomie. N’oublions pas que la vraie intrigue réside dans l’interaction entre le patient, le dispositif et le système de santé, un triangle dramatique qui ne cesse de se réinventer.

Valérie VERBECK

novembre 19, 2025 AT 02:05Vive la France qui soutient ses citoyens ! 🇫🇷💪

laure valentin

novembre 21, 2025 AT 23:32La technologie n’est qu’une extension de notre volonté de maîtriser l’invisible. Si l’on regarde le passé, chaque avancée était une réponse à une peur profonde. Aujourd’hui, les dispositifs d’assistance sont le reflet de notre désir de liberté face à la fragilité du corps.

Ameli Poulain

novembre 24, 2025 AT 20:58Je partage ces informations avec prudence.

Mame oumar Ndoye

novembre 26, 2025 AT 11:18En combinant technologie et soin, on trouve l'équilibre. C’est la voie à suivre.